診療案内

course

長引く不調の正体は「慢性上咽頭炎」?

「鼻水がのどに流れてくる(後鼻漏)」「のどの痛みやイガイガ感」「肩こり・首こり」「頭痛」「ふわふわしためまい」「慢性的な疲労感」などの症状にお悩みではありませんか?

そうした体調不良で病院を受診しても「異常なし」と言われたり、処方された薬を飲んでも改善しなかった経験はありませんか?

実はその不調、慢性上咽頭炎(まんせいじょういんとうえん)が関係しているかもしれません。

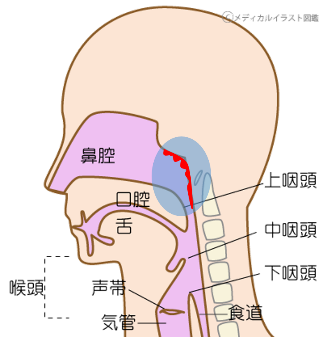

「上咽頭」とは、鼻とのどの間にある場所です。

この部分に慢性的な炎症が生じることで、鼻やのどの不調に加えて、

- 頭痛

- 肩こり

- 疲労感

といった全身の不快症状があらわれることがあります。さらに、炎症が慢性化すると腎臓・関節・皮膚などの病気の引き金になることもあります。

慢性上咽頭炎には、「Bスポット療法」または「EAT療法(上咽頭擦過治療)」と呼ばれる治療法があります。

これは、病変部位である上咽頭の粘膜を綿棒などで物理的に刺激し、炎症を抑えていく治療です。

この治療によって、多くの方の長引く不快症状の改善が期待されています。

当院での取り組み

当院では、内視鏡を用いたBスポット療法を行っております。

毎回、ご自身の上咽頭の状態を実際にご確認いただきながら治療を進めることができますので、安心して受けていただけます。

また、月曜〜土曜まで全ての医師が対応可能です。

現在、1日20人以上の方がこの治療を希望され、施術を受けていらっしゃいます。

コロナ後遺症に対する治療の一環としても行っておりますので、

症状でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

慢性上咽頭炎の症状とは?

慢性上咽頭炎では、症状がのどや鼻だけにとどまらず、全身の不調へと広がることがあります。以下に、主な症状を分類してご紹介します。

上咽頭そのものの症状

- 鼻とのどの間の違和感・痛み・乾燥感

- 声が出しにくい(特に「ナ行」が話しづらくなることがあります)

後鼻漏による不快症状

- 鼻水がのどに流れてくる感じ(後鼻漏)

- 鼻とのどの間に痰がこびりつく

- 鼻水・痰の詰まり感

- 咳払いの回数が増える

- 鼻の奥に独特なにおいを感じる

上咽頭炎に伴う「関連痛」

- のどの奥〜下方の痛み(中咽頭・下咽頭)

- 首こり・肩こり

- 頭痛、頭が重い

- 頬骨や耳の下あたりの痛み

耳の症状にもつながることがあります

のどと耳は「耳管(じかん)」という細い管でつながっており、

咽頭に異常があると耳にも影響が出ることがあります。

- 耳の詰まり感(耳管狭窄症・耳管開放症など)

慢性上咽頭炎は、鼻とのどの中間の炎症ですが、それにとどまらず 全身にさまざまな影響を及ぼす 特徴があります。

上咽頭炎による「病巣炎症」

炎症が慢性化すると、上咽頭が「病巣」となり、炎症を抑えようとする物質(サイトカイン)が血流を通じて全身に広がり、離れた臓器に影響を及ぼすことがあります。

例)

- IgA腎症、ネフローゼ症候群(腎臓)

- 関節炎、胸肋鎖骨過形成症(関節)

- 掌蹠膿疱症、乾癬、慢性湿疹、アトピー性皮膚炎(皮膚)

自律神経への影響

上咽頭は、自律神経中枢の近くに位置しているため、炎症が自律神経のバランスにも悪影響を及ぼすと考えられています。

例)

- 慢性的な疲労感、めまい

- 不眠や過眠などの睡眠障害

- 起立性調節障害(立ちくらみ・ふらつき)

- 集中力・記憶力の低下

- 胃もたれ・胃痛・過敏性腸症候群などの機能性胃腸症

- むずむず脚症候群

- 慢性疲労症候群、線維筋痛症 など

上咽頭炎は、一見すると小さな炎症に思えますが、実は体のさまざまな不調の根本原因になっていることもあります。

思い当たる症状がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

上咽頭とは?

鼻・口・のどは、すべて内部でつながっており、上咽頭(じょういんとう)はその中でも鼻とのどの間に位置する部分です。

ただし、口を開けても見えない場所にあるため、普段意識することは少ないかもしれません。

(図)上咽頭の場所|メディカルイラスト図鑑

上咽頭の役割

上咽頭には、以下のような重要な役割があります。

空気の通り道

鼻から吸い込んだ空気は、まず上咽頭を通って肺へと向かいます。呼吸の中継地点とも言える重要な場所です。

免疫の最前線

上咽頭の粘膜には、リンパ球と呼ばれる免疫細胞が多数存在し、ウイルスや細菌の侵入を防ぐ“免疫器官”としての役割も担っています。

神経との関係性

上咽頭のすぐそばには、体にとって非常に大切な神経が通っています。

- 舌咽神経(ぜついんしんけい):のどの感覚や動きに関与する神経

- 迷走神経(めいそうしんけい):咽頭・気管・心臓・胃・血管など、さまざまな内臓へ信号を送る自律神経の一つ

これらの神経が、上咽頭の炎症によって刺激されることで、のどや内臓に関連した不調が生じると考えられています。

見えない場所である上咽頭ですが、実は呼吸・免疫・神経・自律神経と深く関わる、とても重要な部位です。

炎症が起きると、思わぬ症状として現れることがあるため、軽視できませんね。

慢性上咽頭炎の原因とは?

慢性上咽頭炎の明確な原因はまだ完全には解明されていませんが、いくつかの要因が重なることで炎症が慢性化すると考えられています。

細菌やウイルス感染

上咽頭は、空気の通り道にあたるため、細菌やウイルスに感染しやすい場所です。

実は、健康な人でも軽い炎症(=生理的炎症)が見られることがありますが、炎症が悪化し、症状がつらくなったときには治療が必要です。

体の冷え

「冷えは万病のもと」と言われるように、体温が下がると血流が悪くなり、免疫細胞の働きも低下します。

その結果、細菌やウイルスを排除しにくくなり、上咽頭の炎症が悪化しやすくなります。

疲労・ストレス

疲れがたまっていたり、精神的なストレスが強い状態では、自律神経のバランスが崩れやすくなります。

この自律神経の乱れも、慢性上咽頭炎を悪化させる一因となります。

空気の乾燥

上咽頭の粘膜は、1日およそ1リットルの分泌物で潤されています。

この分泌物は、繊毛運動によってのどに向かって移動していくのですが、空気が乾燥すると粘膜が乾いてしまい、次のような問題が生じます。

- 粘り気のある分泌物が増える

- 繊毛運動が弱まり、分泌物がたまりやすくなる

- 結果として、後鼻漏(鼻水がのどに落ちる感覚)が強くなる

※繊毛(せんもう):粘膜の表面にある小さな毛。1分間に約1センチの速度で、分泌物をのどへと運ぶ働きがあります。

鼻づまりや後鼻漏を起こす疾患

鼻粘膜は空気を加湿する役割を担っており、鼻呼吸では適度に湿った空気が上咽頭に届きます。

しかし、

- アレルギー性鼻炎

- 副鼻腔炎 など

これらの疾患で鼻づまりがひどくなると口呼吸が増え, 乾燥した空気が直接上咽頭に届いてしまい、炎症を引き起こすことがあります。

また、副鼻腔炎による後鼻漏には、炎症を起こしやすい成分が含まれており、それが上咽頭を刺激してしまうこともあります。

逆流性食道炎

胃酸が逆流し、上咽頭まで達すると、粘膜が傷つきやすくなり、炎症が悪化します。

このような場合、上咽頭炎の治療とあわせて、胃酸の逆流対策も必要になることがあります。

慢性上咽頭炎は、こうした複数の要因が関わり合って発症・悪化することが多いため、生活環境や体調を見直すことも治療の一環となります。

慢性上咽頭炎の検査・診断

上咽頭は口を開けても見えない「奥まった場所」にあるため、視診だけでは診断が難しい部位です。

そのため、慢性上咽頭炎の確定診断には、「擦過診(さっかしん)」と呼ばれる診断的治療が重要となります。

※診断的治療とは:「治療」を通じて「病気の有無」を判断する方法です。

1. 問診

まずは、現在の症状や、いつから不調が続いているのかといったことを丁寧にお聞きします。

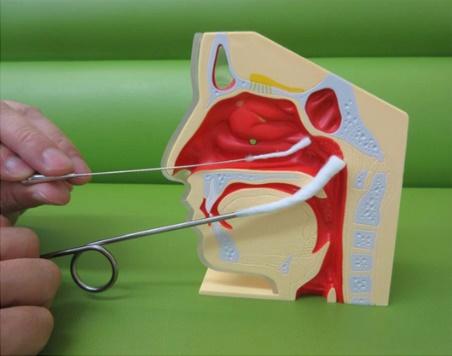

2. 鼻内視鏡検査

次に、鼻の奥にある上咽頭の状態を鼻内視鏡(ファイバースコープ)で確認します。

- 急性の炎症がある場合 → 赤みが目立ちます

- 慢性の場合 → 一見正常に見えますが、うっ血(血液が溜まっている状態)やむくみによって、静脈が見えにくくなっていたり、後鼻漏が絡んでいたりします

当院では、鼻から挿入する非常に細い内視鏡を使用しており、胃カメラと比較しても直径は約半分ほどです。

挿入時に少し違和感はあるものの、痛みはほとんどありませんのでご安心ください。

3. 擦過診(さっかしん)= Bスポット治療による診断

上咽頭の粘膜を綿棒で軽くこする「擦過診」を行います。

この際に、

- 出血がみられる

- 痛みを強く感じる

といった反応がある場合、慢性上咽頭炎と診断されます。

この方法は、診断と治療を兼ねているため、「Bスポット療法(EAT療法)」そのものが診断手段の一つとしても用いられています。

見えない場所の不調は、ご自身では気づきにくいものです。

症状に心当たりがある方は、ぜひ一度ご相談ください。

慢性上咽頭炎の治療

~Bスポット治療(EAT療法・上咽頭擦過療法)~

慢性上咽頭炎の治療には、「Bスポット治療(EAT療法)」と呼ばれる、シンプルながらも効果的な方法が用いられます。

治療方法

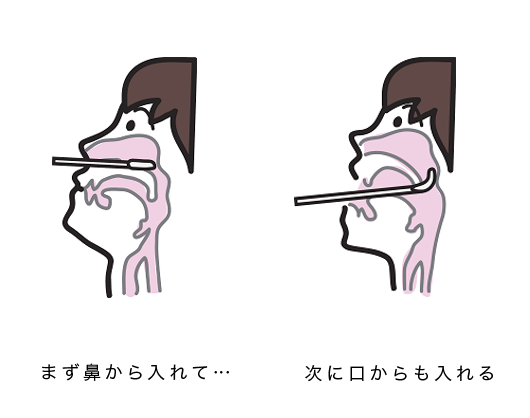

0.5~1%の塩化亜鉛溶液を染み込ませた綿棒を使い、鼻または口から上咽頭に直接1~2分間こすりつけるという方法です。

上咽頭に炎症があると、処置中や処置後にヒリヒリした痛みや違和感を感じることがありますが、これは炎症の程度によって異なります。

(画像引用)Bスポット治療(EAT療法)イメージ|日本病巣疾患研究会

https://jfir.jp/chronic-epipharyngitis/

なぜ「Bスポット」「EAT」と呼ばれるのか?

かつて、上咽頭は「鼻咽腔(びいんくう)」と呼ばれていたため、この部位を擦過する治療は、「鼻咽腔」の頭文字Bをとって「Bスポット治療」と名づけられました。

また、英語名:Epipharyngeal Abrasive Therapyの頭文字から、「EAT療法」とも呼ばれています。

歴史と再評価

Bスポット治療は、実は60年以上前から行われていた伝統的な治療法です。

しかし当時は、内視鏡機器の性能が低く、効果を科学的に証明するのが難しかったため、一時的に下火となっていました。

近年になって高性能な内視鏡機器が普及したことにより、治療効果の裏付けが進み、耳鼻咽喉科領域で再び注目されるようになっています。

さらに、IgA腎症の治療法「扁摘パルス療法」を考案された堀田修医師(堀田修クリニック 院長)が、慢性上咽頭炎に関する一般向け書籍を出版し、メディアにも取り上げられています。

(参考)堀田修医師|日本病巣疾患研究会 理事長

https://hoc.ne.jp/eat/

(画像引用)Bスポット治療(EAT療法)の仕方|日本病巣疾患研究会

https://jfir.jp/chronic-epipharyngitis/

当院での治療方針

Bスポット治療は鼻と口の両方から処置が可能ですが、口から行うと「オエッ」となる咽頭反射が出やすいため、当院では「鼻からの擦過」を基本としています。

細い鼻腔ファイバー(内視鏡)を使用することで、処置中も炎症の状態を確認しながら、負担の少ない形で治療を行っています。

※ご希望があれば、口からの擦過にも対応可能ですので、お気軽にお申し出ください。

なぜBスポット治療は効果があるのか?

以下の3つの作用によって、さまざまな症状の改善が期待できます。

1. 抗炎症作用

塩化亜鉛には収れん作用(患部の引き締め)があり、炎症を鎮める効果があります。

その結果、のどや頭の重さなど、慢性上咽頭炎によるさまざまな「放散痛」や不快症状」が軽減されます。

2. うっ血改善作用

炎症によって血液やリンパの流れが滞ると、うっ血が起こります。

擦過によって上咽頭の循環を促し、静脈やリンパの流れを改善することで、炎症の回復を助けます。

3. 自律神経への刺激

上咽頭付近を通る「迷走神経」は、自律神経のバランスを保つ重要な神経です。

擦過刺激によってこの迷走神経が刺激されると、自律神経の働きが整い、全身の倦怠感やめまい、不眠などの改善にもつながると考えられています。

Bスポット治療は、シンプルな処置ながら、全身に関わるさまざまな不調に働きかける可能性を持つ、再評価が進む注目の治療法です。

気になる症状がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

ご自宅でできる慢性上咽頭炎の予防とケア

慢性上咽頭炎の治療は、Bスポット治療(EAT療法)を行っている耳鼻咽喉科での処置が最も効果的ですが、仕事や育児などで通院が難しい方もいらっしゃると思います。

そんなときは、ご自宅でできる日常的なケアを取り入れることで、慢性上咽頭炎の予防や症状の軽減が期待できます。特に、鼻や上咽頭を清潔に保つことで、炎症の予防につながります。

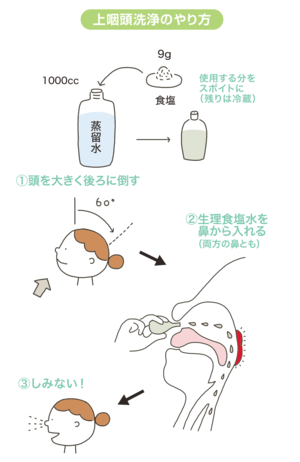

上咽頭洗浄(鼻の奥を直接洗う方法)

生理食塩水を鼻からゆっくり流し込むことで、上咽頭の奥まで洗い流すことができます。

やり方:

- 椅子に座って頭を60度以上後ろに倒す、または仰向けに寝る

- スポイトなどで、生理食塩水を両方の鼻に少量ずつ入れる

生理食塩水の作り方:

水500mlに、食塩を小さじ約2/3(0.9%濃度程度)加えます。

※正確な濃度にこだわる必要はありません。

※水は、できれば蒸留水・精製水、またはミネラルウォーターを使いましょう。

鼻うがい

鼻うがいは、鼻腔内に入った花粉やほこりなどのアレルゲンを洗い流し、鼻粘膜の乾燥や炎症を防ぐために行うケア方法です。

通常のうがいでは届かない部分まで洗浄できるのが特徴です。

主な方法は、一方の鼻から洗浄液を入れ、もう一方の鼻から出すタイプが主流です。

使用する洗浄液は、生理食塩水を用いると鼻にしみる刺激が少なく、快適に行えます。

さらに、少量の重曹を加えると刺激がより和らぎます。

※水やお湯だけで行うと刺激が強く、ツーンとした痛みを感じることがありますのでご注意ください。

※洗浄液とボトルがセットになった市販の鼻うがい用製品も多数ありますので、初心者の方や続けやすさを重視したい方は、ご自身に合ったものを選んでみてください。

口呼吸を防ぎ、鼻呼吸を習慣に

慢性上咽頭炎を予防・改善するためには、口呼吸を避け、鼻呼吸を習慣にすることがとても大切です。

鼻には、鼻毛や繊毛上皮(せんもうじょうひ)という空気をろ過・加湿するフィルター機能があります。

一方、口呼吸には空気を浄化する機能がありません。

そのため、口から吸い込んだ空気は、

- ほこり

- ウイルス

- 細菌などの微生物

をそのままのどへ運び、その一部が上咽頭に流れ込んで炎症を引き起こすことがあります。

睡眠中は無意識に口呼吸に…

日中は意識して鼻呼吸できていても、就寝中は無意識に口呼吸になってしまう方が多いです。

このときに役立つのが、「口テープ」です。

- ドラッグストアでさまざまなタイプが販売されています

- 肌が荒れにくい、やさしい素材のものを選びましょう

- 「風邪かも?」と思ったときだけの使用でも効果があります(インフルエンザなど強力なウイルスは除きます)

湯たんぽ+口テープでWケア

寝るときに首の後ろに湯たんぽを当てることで、上咽頭の血流を促進し、うっ血状態の改善が期待できます。

また、肩こり・首こりの緩和やリラックス効果も得られます。

※夏の暑い時期に冷やす場合は、首の後ろではなく、額や首の前側を冷やすようにしましょう。

首の後ろを冷やすと、慢性上咽頭炎が悪化する恐れがあります。

リラックスする時間を意識的にとりましょう

咳やのどの違和感だけでなく、肩こりや背中の重だるさなど、一見すると関係がなさそうな症状も、慢性上咽頭炎と関係している可能性があります。

特に最近では、上咽頭の炎症が自律神経の乱れを引き起こす要因の一つであることが、少しずつわかってきています。

慢性上咽頭炎は、免疫システムを介して二次疾患を引き起こすだけでなく、自律神経の調節異常を介して、

- めまい

- 嘔気

- 胃部不快

- 便通の異常

- 全身倦怠感

- うつ など

さまざまな不快な症状を引き起こすことがあります。

慢性上咽頭炎が自律神経調節障害を引き起こすメカニズムは明らかではありませんが、

自律神経の中枢である視床下部の近くに、空気の通り道として上咽頭が位置していることから、

自律神経系に影響を及ぼしやすいのかもしれません。

実際、めまいや偏頭痛など、自律神経の乱れが関与していると考えられる症状を持つ患者さんには、しばしば激しい慢性上咽頭炎が認められ、

塩化亜鉛塗布などの治療を行うことで、症状が軽快するケースもあります。

食事を3食とりましょう

低血糖は、さまざまな体調不良の原因となります。

「低血糖=糖尿病」というイメージを持たれる方も多いかもしれませんが、実は糖尿病ではない健康な人にも、夜間の低血糖が起こることがあります。

睡眠中に血糖値が急激に下がると、それを補おうとしてアドレナリンやコルチゾールなどの興奮系ホルモンが大量に分泌され、交感神経が優位になります。

その結果、

- 首こり

- 歯ぎしり

- 睡眠の質の低下

- 口呼吸の誘発

などが起こり、慢性上咽頭炎がなかなか改善しない原因となることがあります。

欧州糖尿病学会の報告(2011年)

1086人を対象とした調査で、夜間の軽度な低血糖が睡眠の質を低下させ、翌日の体調に悪影響を与えることが明らかにされています。

《こんな症状がある方は、夜間低血糖の可能性が…》

- 寝汗をかく、歯ぎしりをする、悪夢を見るなど、睡眠の質が悪い

- 寝る前に何かを食べないと眠れない

- 午後3~4時頃にだるさ・眠気・集中力の低下を感じる

- 朝起きたときに頭痛・肩こり・疲労感がある

- 感情の起伏が激しく、わけもなく不安になることがある

血糖の急な変動を防ぐために心がけたいこと

- 欠食しない(1日3食を基本に)

- 必要に応じて補食をとる

- ココナッツオイルを取り入れる

- サプリメントを併用する(人によって必要なものは異なります)

- コーヒーなどカフェインの摂取は控えめに

- お酒はほどほどに

また、免疫力を高めるためにも、日々の適度な運動や、6〜8時間の睡眠を意識することも大切です。

よくあるご質問 FAQ

Q. 塩化亜鉛を用いたBスポット治療は安全ですか??

A. これまで、Bスポット治療の安全性を評価する臨床試験は行われていません。

しかし、Bスポット治療は1960年代から行われている治療法であり、第一人者である堀口申作先生(東京医科歯科大学 初代耳鼻科教授)や、60年以上・約10万回以上の施行経験がある谷俊治先生(東京学芸大学 名誉教授)も、安全性に問題はないと述べられています。

ただし、まれに嗅覚の低下が起きた報告もあるため、当院では嗅覚神経に近い部分には塩化亜鉛を塗布しないよう注意して施行しています。

Q. Bスポット治療は痛いですか?

A. Bスポット治療は、収れん作用によって炎症部位を刺激し、正常な状態へと導く治療です。

そのため、炎症が強いほど痛みを感じやすくなります。

痛みは、消毒液を傷口に塗ったときのような「しみる」感覚に近く、治療初期では処置後に数分〜数時間ほど痛みが残ることもありますが、繰り返し治療を行って炎症が改善していくにつれて、痛みも軽減していきます。

また、処置後の副反応として、

- 一時的な鼻水の増加

- 後鼻漏の悪化

- 頭が重く感じる

といった症状が出ることもありますが、通常は数時間〜翌日にはおさまりますので、心配はありません。

Q. Bスポット治療は何歳から受けられますか?妊娠中でも受けられますか?

A. Bスポット治療には年齢制限はありませんが、小学生以下のお子さんは処置への恐怖心を抱きやすいため、当院では13歳以上(中学生以上)を対象としています。

また、局所的な処置であるため、妊娠中・授乳中の方でも治療を受けていただけます。

Q. Bスポット治療の治療期間・通院間隔はどのくらいですか?

A. 治療期間や通院頻度は、症状の重症度や発症からの期間によって異なります。

- 後鼻漏・頭痛などが中心の場合

症状がなくなれば、たとえ治療時に少し出血があっても一時中止して問題ないとされています。 - 全身倦怠感・起立性調節障害・腎炎・掌蹠膿疱症などがある場合

症状が改善していても、出血が見られなくなるまで継続治療が推奨されます。 - 急性上咽頭炎の場合

1回の治療で症状が改善するケースもあります。 - 慢性上咽頭炎の場合

治療に時間がかかるため、週1回の治療を10〜15回(約3か月)を目安にされるとよいでしょう。

※副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎など、他の鼻疾患を合併している場合は、それらの治療も並行して行います。

Q. 慢性上咽頭炎を予防するにはどうすれば良いですか?

A. 慢性上咽頭炎は、一度症状が改善しても、自律神経の乱れやストレスなどで再発することがあります。

再発を防ぐためには、以下の点に注意しましょう。

体の冷え対策(特に首)

体が冷えると自律神経が乱れ、免疫力が低下します。

→ 栄養バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠を心がけ、ストレスをため込まない生活を意識しましょう。

のどの乾燥対策

粘膜が乾燥すると細菌やウイルスが付着しやすくなります。

→ こまめな水分補給(お茶よりも水などノンカフェインが望ましい)、鼻呼吸の意識が大切です。

→ 鼻うがいも、乾燥予防に効果的です。

まとめ

「慢性上咽頭炎」という名前は、まだ広く知られていないため、マイナーな病気と思われがちですが、実際には多くの方が悩まされている疾患の一つです。

のどの痛みや違和感、後鼻漏といった耳鼻咽喉の不調だけでなく、肩こり・頭痛・全身の倦怠感・めまいなど、一見すると関係がなさそうな部位にまで影響を及ぼすことがあります。

このように、まるで「万病のもと」とも言える慢性上咽頭炎ですが、投薬治療のみでの改善は難しい場合もあり、現時点では「Bスポット治療(患部の擦過治療)」によるアプローチが、炎症改善に有効とされています。

なお、Bスポット治療は健康保険が適用される治療です。

治療の初期には痛みを感じることもありますが、少し続けてみることで、症状が和らいでいくケースも多くあります。

もちろん、すべての方に効果がある治療ではありませんが、当院では、長年つらい症状にお悩みの方に対して、改善の可能性を見出す治療法のひとつとしてご提案しています。

つらい不調がなかなか治らない方や、Bスポット治療にご興味のある方は、

どうぞお気軽に当院までご相談ください。