診療案内

course

手足口病(てあしくちびょう)は「夏風邪」のひとつで、特に5歳くらいまでの保育園や幼稚園に通うお子さんたちの間で毎年流行する「ウイルス感染症」です。

ただし、原因となるウイルスの型が10種類以上あるため、大人でも感染することがあります。

手足口病の主な症状は、手・足・口の中の痛みを伴う、水ぶくれのような発疹と微熱(37℃~38℃)です。口の中の痛みによって、食事や水分が摂りにくくなるので脱水に注意が必要です。

手足口病では特に治療の必要はなく、1週間ほどで自然に改善していきますので、安静にして十分な睡眠や水分補給を行ってください。

まれに急性髄膜炎や急性脳症などの合併症を起こすことがあるので、ぐったりしている、機嫌が特に悪い、高熱が何日も続くなど、いつもと違う様子がみられる時はすぐに医療機関を受診しましょう。

手足口病とは?

手足口病は「ウイルス感染症」のひとつで、感染者の約80%を5歳くらいまでの小さいお子さんが占めます。「3大夏風邪*1」のひとつとして、暑さで食欲がなくなったり、睡眠が十分にとれなくなったりして体力が落ちやすい夏に流行します。

*1夏風邪:梅雨~夏に流行するウイルス感染症の総称。特に「手足口病・ヘルパンギーナ・プール熱」の3つを「3大夏風邪」と呼ぶ。

手足口病の原因

手足口病の原因は、主にA群コクサッキーウイルス(CA6、CA16)やエンテロウイルス71(EV71)などの「エンテロウイルス」で、ウイルスの型は10種類以上あります。

中でもエンテロウイルス71による手足口病では、髄膜炎を合併する確率が他のウイルスより高いとされています。

通常、手足口病は回復するとそのウイルスに対して終生免疫が獲得できるため、2度と感染しません。

しかし、手足口病の原因ウイルスである「エンテロウイルス」には多数のウイルスの型があるため、何度も感染することがあります。

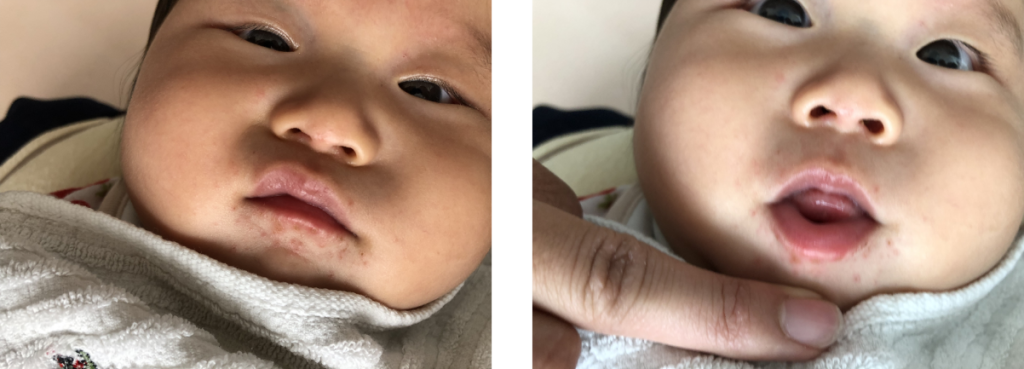

手足口病の主な症状

手足口病の典型的な症状は、次の通りです。

ポイントは、「手足口の発疹と微熱」です。

- 発熱(37℃~38℃の微熱)

→感染者の約1/3にみられ、1~3日程度。高熱はほとんどでない。 - 手(手のひら・指の間など)・足(足の裏・足の甲・指の間・膝など)

- 口の中に米粒大の発疹(水ぶくれ・赤いブツブツ)

→発疹にかゆみはないが、チクチクした痛みを感じることがある。5~7日程度。 - 口内炎

→口の中(舌、頬の裏、唇の裏など)にできた水ぶくれがつぶれた後に現れることがある。痛みによって食事・飲み物を受け付けなくなることがあるので、脱水症状に要注意。

発疹が出る部位は人それぞれで、手足口全てに出る人、一部分しか出ない人など、症状の現れ方には個人差があります。

また、近年、コクサッキ―ウイルスA6が原因の場合、手足口病が治ってから1~2か月後に手足の爪がはがれるという症状も報告されています。

※一時的なもので、すぐに新しい爪が生えてくるので心配ありません。

基本的に病気の経過は軽いのですが、まれに髄膜炎などの合併症が起こるので、高熱が続く、元気がないなど「普段と違う様子」がみられたら、すみやかにご受診ください。

手足口病の潜伏期間と感染経路

- 潜伏期間:約2~5日

- 感染力:強い

- 感染経路

飛沫感染……感染者から飛んだ唾液や分泌物を鼻・口などから吸いこみ感染

接触感染……菌の付いたタオル・食器・ドアノブ・手すりなどを触る、菌の付いた食品から感染

経口感染……便に含まれるウイルスが口に入ることで感染

※原因ウイルスは、咳・鼻水から約1~2週間、便からは約3週間~5週間排出される。 - 感染しやすい時期:一年を通して感染するが、ピークは6月~8月。秋~冬にやや流行することがある。

- 感染しやすい年齢:5歳以下 ※半数は2歳以下だが、たまに大人の感染もある

手足口病の合併症

手足口病は、基本的に感染しても問題なく自然に回復していく感染症です。

しかし、エンテロウイルス71が原因となる場合、次のような中枢神経系合併症がみられることがあります。

無菌性髄膜炎

脳や脊髄を包んでいる膜に炎症が起こる病気です。

主な症状は頭痛や嘔吐、発熱で、1~2日続きます。

特別な治療法はなく、頭痛や発熱には解熱鎮痛剤、嘔吐によって水分が摂れていなければ点滴による水分補給などの対症療法を行います。

怖そうな名前ですが、ほとんどは後遺症もなく回復していきます。

脳症

ごく稀に起こる、手足口病の合併症です。

主な症状は、けいれん・意識障害(意識がもうろうとする・反応がないなど)・嘔吐です。

いつもと異なる様子がみられるときには、小児救急外来を受診するとよいでしょう。

そのほか、小脳失調症、AFP(急性弛緩性麻痺)、脳炎など重篤な合併症を起こすことがあります。

手足口病の検査・診断

手足口病は、症状(微熱や手足口の発疹)と月齢・年齢、病気の経過などの特徴から、総合的に診断します。

手足口病の治療

手足口病には、特効薬はありません。発熱や発疹・口内炎などの症状が出てから、1週間程度で自然に回復していくため、経過観察となります。

口内炎など発疹の痛みに鎮痛薬を処方することがあります。

また、痛みを感じるときには、刺激を避けるようにしましょう。

基本的には軽い症状で済みますが、稀に合併症が起こることがあるので、経過観察はしっかりと行ってください。

よくあるご質問

手足口病に感染したら、保育園・幼稚園・学校は出席停止になる?

手足口病は、インフルエンザとは異なり、法律上出席停止となる病気として定められていませんので、感染=出席停止とはなりません。

そもそも手足口病は、一般的には軽症疾患として感染上の問題が少ない上、原因ウイルスは長期間排泄されることから、隔離措置を行っても流行阻止効果が低いと考えられています。

とはいえ、発熱中はお休みしておうちで安静に過ごしましょう。

なお、登園(登校)は解熱して1日経過後、口の中の水疱(口内炎)の影響がなくなり、普段通り食事が取れるなど、全身状態が良くなってからにしましょう。

(参考)学校、幼稚園、保育所において予防すべき感染症の解説(P.26)|日本小児科学会

https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/yobo_kansensho_20200522.pdf

大人が手足口病になった場合、子どもと同じような症状ですか?

お子さんがかかる病気というイメージが強い「手足口病」ですが、実はお子さんから大人にうつる可能性もあります。また、大人が感染すると、子どもより症状が重く出やすい特徴があります。

発疹の痛みが強く出るため、手のひらや唇の痛みで生活に支障を来したり、足の裏が痛くて歩けないほどになったりすることがあります。

また、インフルエンザのときのような全身の倦怠感・悪寒・筋肉痛、関節痛などの症状が現れる場合もあります。

なお、身近で手足口病にかかったお子さんがいなくても、公共交通機関を利用した際にお子さんと接触するケースは考えられ、体力が落ちていれば感染する可能性は十分あります。

手足口病を予防する方法はありますか?

現在、有効なワクチンや発症予防薬はありません。

しかし、お母さんが妊娠中に上の子が手足口病になることもあり、そのようなケースでは徹底した感染対策が必要です。

衛生観念がまだ発達していない乳幼児さんの集団生活の場では、完全に感染を防ぐことは正直難しいです。

しかし、基本的に発症後の経過が悪くなく、ほとんどの人が子どものうちにかかって免疫を付けてきた感染症のひとつなので、予防する必要もないと考えられています。

とはいえ、ウイルス感染症対策として、日頃から「手洗い・うがいの徹底、咳エチケット」などの感染対策は行うようにしましょう。

特に、トイレ後・おむつ替え後はしっかり石けんで洗って、よく水で流しましょう。その際、タオルの共用も避けた方が良いです。

また、手足口病の原因ウイルスである「エンテロウイルス」は、一般的なアルコール消毒に強いノンエンベロープウイルスと呼ばれる種類のウイルスです。

近年は、ノンエンベロープウイルスにも効果を発揮するような弱酸性タイプのアルコール消毒も発売されています。

手足口病のとき、お風呂に入っても平気ですか?

熱いお湯や石けんは、発疹への刺激となります。

発疹の悪化や家族への感染を避けるためにも、発疹が出ているときは湯船に入るのを控えて、石けんを使わずにぬるま湯のシャワーだけにするとよいでしょう。

また、お子さんの体をふいてあげる時はこすらず、発疹(水ぶくれ)をつぶさないようご注意ください。

手足口病にかかったら、プールはいつからはいれますか?

手足口病は唾液、病変部位から出る液、便などから感染します。プールでは特に、水を通じて他の人に感染が広がる可能性があるため、他の利用者を守る観点からも慎重に行動することが求められます。手や足、口の中に現れる痛みを伴う発疹や水疱が完全に治癒し、新しい水疱が形成されなくなるまで待つことが重要です。

手足口病にかかったら、家庭で気を付けたいことは何ですか?

風邪のときと同じような点に注意するとよいでしょう。

全身状態をよく観察する

顔色や意識状態、おしっこがでているかを確認してください。

水分を摂らせる

口内炎の痛みよって、食事や水分が摂りにくくなるので、脱水症状に注意が必要です。オレンジジュースなど酸味があるものは特にしみるので、子供用イオン飲料や麦茶・牛乳・冷ましたスープなど冷たい飲み物が良いでしょう。

※糖分・塩分も体にはある程度必要です。お水・お茶だけにならないよう注意しましょう。

また、食べ物は薄味や軟らかいものがオススメです。ゼリー、プリン、冷ましたおじや・おかゆ、お豆腐など刺激が少なく、のどごしのよい、さほど噛まずに飲み込めるものがオススメです。

どうしても水分が取れない場合には、点滴等の対応をさせていただきますので、当院までご連絡ください。

けいれんしたとき・ぐったりしているときは、すぐに受診を

「意識(反応)がぼんやり、ぐったりしている」「けいれんした」「水分を摂らない」など全身症状が悪くなったときはすみやかに受診しましょう。

まとめ

手足口病は、夏に小さなお子さんの間で流行する「夏風邪」のひとつです。軽い発熱と手足に小さい水ぶくれのある赤いブツブツや口内炎が現れる、ウイルス感染症です。

保育園や幼稚園で手足口病が流行っていても、ほとんどのケースで自然に回復していきますので、心配ありません。なお、大人も感染することがあり、さらに大人の方が痛みは強かったり倦怠感があったりするなど症状が重くなる傾向があります。また、口内炎の痛みで食事が摂りにくくなるので、脱水症状にならないよう、こまめに水分補給するようにしましょう。