診療案内

course

めまいは、人口1,000人あたり、年間男性13.2人、女性30.2人に自覚症状があるという厚生労働省のデータがあり、当院のある大田区全体で約16,000人、馬込地区で約1,200人と、多くの患者さんが悩まれている症状の一つです。

中でも、めまいの起きる病気の中で一番多いのが、「良性発作性頭位めまい症(benign paroxysmal positional vertigo:略してBPPV)」です。

耳の奥にある「内耳(ないじ)」という部分の障害で起こるめまいの一つで、頭を大きく動かした時やある一定の頭の向きになった時に、ぐるぐる回転するようなめまいが起きるのが大きな特徴です。

良性発作性頭位めまい症の症状は?

「寝返りを打った時」「布団から起き上がる時」「急に後ろや上を向いた時」「靴をはく時」など、頭を大きく動かした時に、ぐるぐる目が回る強いめまい発作が起こり、吐き気や嘔吐を伴います。

発作自体は、数秒~数十秒と短いものですが、頭の位置を動かすたびにめまいを繰り返す場合があります。

発作は、目を開けていても閉じていても関係なく起こりますが、難聴や耳鳴りといった聴力(聞こえ)の低下や、頭痛や麻痺などの神経症状を伴わないのが特徴です。

めまいが起こる原因は?

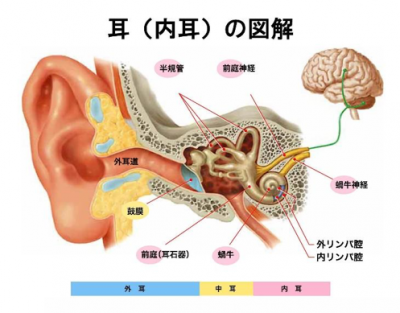

良性発作性頭位めまい症は、耳の奥の「内耳(ないじ)」にあり、平衡(へいこう)感覚を司っている「三半規管(さんはんきかん)」と、「耳石器(じせきき)」という器官の障害で起こります。

≪三半規管とは?≫

前半規管(ぜんはんきかん)、後半規管(こうはんきかん)、水平(外側)半規管の3つがあり、身体の動きに応じて内部を満たしているリンパ液が動き、「クプラ」という神経を刺激することで身体の傾きを感知するしくみになっています。

≪耳石器とは?≫

前庭という部分にあり、内部にある耳石(じせき)が、身体の傾きに応じて動き、感覚細胞を刺激することで、身体の動きを感知するしくみになっています。

私達は、内耳から送られる信号のほか、目や筋肉からの情報を元に、身体の動きを認識するようになっていますが、めまいは、何らかの理由で脳に耳から誤った信号が送られ、目や筋肉の情報と一致しない時に起こります。

通常、耳石器に固定されている耳石が、何らかのきっかけ(頭を強打する、加齢、骨粗鬆症、代謝など)ではがれて浮遊し、その「かけら」が三半規管に入り込んでしまうと、頭を動かした時に内部のリンパ液の流れを誘発します。

その結果、実際は動いていないにもかかわらず、内耳から「動いている」という誤った信号が脳に送られ、めまいを感じるようになります。

めまいは耳石が動いている時だけ起きるので、リンパ液の流れが落ち着けば、発作も治まりますが、クプラにくっついてしまうと取れにくくなるため、めまいを感じる時間も長くなります。

ちなみに、同じく内耳にある器官でも、音を伝える細胞がある「蝸牛(かぎゅう)」という部分は影響を受けないため、難聴や耳鳴りと言った「聞こえ」の障害は起こりません。

(画像引用)一般社団法人 日本めまい平衡医学会

良性発作性頭位めまい症の検査とは?

良性発作性頭位めまい症以外にもめまいを伴う病気はたくさんあります。

脳からきているめまいだと、至急治療が必要な場合もあるので、めまいが起きる原因がどこから来ているのかを特定するため、必要に応じて以下のような検査を行います。

①問診

問診では、めまいの状態(ぐるぐるする、ふわふわする、気が遠のくなど)や持続時間、起きるタイミング、いつから始まったか、めまい以外の症状があるかなどを詳しく聞き取ります。

病気によって特徴的な症状があるため、しっかりとした聞き取りで、ある程度、めまいの種類を推測することも可能です。

②眼振(がんしん)検査

眼振(がんしん)とは、眼球がけいれんしたように動いたり揺れたりする症状のことで、内耳が原因で起こるめまい症に多く見られる症状です。

当院では、「赤外線CCD眼鏡」という特殊な眼鏡を用いて、眼球の動きをチェックします。三半規管のどの位置に耳石が落ちたか、左か右かを判断することができます。

③聴力検査

めまい疾患の中には、メニエール病や突発性難聴など、聴力(聞こえ)が低下するものもあるため、これらの病気の可能性が疑われる場合には、聴力検査を行います。

(参考)聴力検査に使用される機器

④平衡機能検査

体の平衡感覚(バランス)を調べる検査です。

目を開けた状態と閉じた状態で、身体の重心の動きを観察するほか、足踏みや片足立ちなどの動作を行うことで、平衡機能が悪くなっている原因を見つけることが可能です。

⑤画像検査(頭部CT、MRIなど)

めまいの症状が強く、頭痛や麻痺などの神経症状を伴う場合、脳梗塞や脳出血などの脳の病気によるめまい(中枢性めまい)の可能性があるため、CTやMRIなどの画像検査で脳の状態を確認します。

※MRI検査は、近隣の病院(荏原病院、大森赤十字病院、松井病院など)で受けていただきます。

良性発作性頭位めまい症の治療は?

良性発作性頭位めまい症の場合、時間の経過とともに自然に良くなってしまうことも多いのですが、患者さんの不快な症状を改善し、回復を早めるために、薬物療法や理学療法を行います。

症状がひどい時はまず安静にし、抗めまい薬や抗不安薬、血管拡張剤などのお薬による治療を行います。

その後、症状が落ち着いて来たら、積極的に頭を動かすような理学療法(運動療法)を行っていきます。

理学療法は「頭位治療(とういちりょう)」とも言われ、医師が患者さんの頭を上下左右にゆっくりと動かすことで、三半規管に溜まった耳石を規管外に出し、所定の位置に戻す効果が期待できます。エプリー法(Eply法)とも呼ばれています。

当院では、寝返り体操を推奨しています。(以下に記載があります)

頭位治療は、7~8割という高い確率でめまいが改善する有効な方法です。

一度の治療でめまいが治ってしまう場合もありますが、治療の最中はめまいが悪化し、吐き気などが悪化することがあるので注意が必要です。

よくあるご質問

1)しばらくめまいの症状が続いていますが、治療したほうが良いですか?

めまいは、大きく分けて「中枢性めまい」と「末梢性めまい」という2つがあり、それぞれ症状も治療法も異なります。

①中枢性めまい……脳の疾患などが原因で、めまい症状のほか、顔や身体の麻痺や運動障害(歩けない)などの神経症状を伴うのが特徴。

【代表的な病気】脳出血、脳梗塞、脳腫瘍、小脳炎など。

②末梢性めまい……内耳の異常が原因で、めまい以外に耳鳴り、難聴、耳閉感などを伴うこともあるが、耳以外の神経症状はないのが特徴。

【代表的な病気】良性発作性頭位めまい症、メニエール病、前庭神経炎、突発性難聴(めまいを伴うもの)、遅発性内リンパ水腫など。

中枢性めまいの場合、命に関わることもあり、至急治療を行う必要がありますし、末梢性めまいでも、突発性難聴などは、治療が遅れると元の聴力が戻らなってしまう場合も少なくありません。

さらに、貧血や自律神経の乱れ、更年期障害、内服薬、気圧の変化などで起こるめまいもあり、ご自分で原因を判断するのは難しいため、まずは医療機関で検査を受け、なるべく早くめまいの原因を特定することをおすすめします。

2)自分でめまいを改善する方法はありますか?

良性発作性頭位めまい症であれば、治療をしなくても時間の経過とともに治ってしまうこともありますが、以下のような自分でできる簡単な体操を行っていただくことで、症状を改善することも可能です。

≪寝返り体操の手順≫

①仰向けに寝る

②首だけを左に移動して10秒静止

③上向きに戻して10秒静止

④首を右に移動して10秒静止

⑤上向きに戻して10秒静止

※一日2回10セット程度(朝晩)行います。首を痛めないよう無理せず行いましょう。

3)発症予防に役立つことはありますか?

良性発作性頭位めまい症は、デスクワークなど、長時間同じ姿勢をしている人に発症することが多いので、日頃から適度に運動することを心掛けましょう。筋肉トレーニングなどの無酸素運動よりも、ヨガなどの有酸素運動が効果的です。

座って作業をしている時も、時々、意識的に頭を動かすようにすると良いでしょう。

また、「耳石を三半規管に溜めないこと」がポイントになるので、眠る時、「同じ方向で横向きに寝ない」「寝返りをこまめに打てる寝具にする」「枕で頭の位置を高くする」などに気を付けるだけでも予防効果があります。

まとめ

「良性発作性頭位めまい症」は、その名前からも分かるように、命に関わるようなめまいではありませんが、強い発作が続き、吐き気や嘔吐などを伴うと、患者さんの生活に大きな影響を及ぼすこともあります。

また、一度治ったと思っても、同じような生活習慣(頭の動きなど)を繰り返していると、三半規管にまた耳石が入り、症状が再発することもありますので、適切な治療で症状の改善を行うとともに、めまいの正体や発症のメカニズムを理解し、普段からめまいが起こりにくい生活を心掛けることが大切です。枕の高さが合わず、再発を起こしていたり、長引くケースもあります。

当院の院長は日本めまい平衡医学会が認定しためまい相談医です。

相談する場合は、めまい相談医に相談をしてください。

めまいに関するお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。