診療案内

course

※補聴器相談は馬込駅前院あくつ小児科耳鼻咽喉科でのみ行っています。

「聞こえが悪くなってきたら、補聴器を使おう!」と思う方も多くいらっしゃるでしょう。

しかし、補聴器は買って耳に付けたらすぐ使える(聞こえる)ようになるものではなく、その人に「合う・合わない」があるのです。

そのため、「補聴器を買おうかな」思っている方でも、まだ補聴器が必要ではないケースも多く存在します。

自分に合った「補聴器」を見つけるためには、先にきちんとした検査・診察が必要です。

また、ご使用にあたっては、適切な調整やケアがとても大切です。

聞こえでお困りの際は、直接補聴器屋さんに行くのではなく、まずは耳鼻咽喉科にご相談ください。

補聴器とは?

補聴器とは、基本的に「音を大きくする」機能を持った医療機器です。

難聴患者さんが身体に装着して音を聞くことを可能にするリハビリテーション機器の位置づけです。

また、最近の補聴器には、会話を聞き取りやすくするためにハウリング(しゃがんだり、固いものを噛んだりすると起こりやすく、ピーピーと鳴る不快な音)を防いだり、より自然に音を聞き取り、音質の向上を図るような周波数帯域機能のほか、音のする方向を捉えやすくする機能、ボリューム学習機能などが搭載されています。

補聴器の仕組み

補聴器には、小さなプロセッサが入っています。

外から入った音をデジタル信号に変換し、不要な雑音を軽減させるなど高度な処理をしてから、聞き取りやすい音質や音量にして、小さなイヤホンから音声を出力し、耳に届けます。

補聴器の役割

補聴器の役割は、単に音を大きくして、聞き取りやすくすることだけではありません。

大きすぎる音から耳を守る役割のほか、聞こえを補うことで、生活の質を改善したり、認知症リスクを低下させたりすることができます。

耳鼻咽喉科で行う検査・診察

耳鼻咽喉科では、「そもそも補聴器が必要な耳かどうか?」を判断するために、次のような検査や診察を行います。

- 問診

治療が必要な病気(滲出性中耳炎・外耳炎など)があるかどうか、耳の形や鼓膜の状況を診察します。 - 聴力検査(純音聴力検査)

聞こえの検査を行って、補聴器が適応かどうかを診断します。補聴器が必要と判断された場合、当院では「補聴器相談外来(第2/4金曜日・完全予約制)」にて、より詳しい検査や補聴器の説明をじっくりさせていただきます。 - 語音聴力検査

言葉の聞き取り検査 - 補聴器相談

補聴器の専門員が使われる目的や環境を伺って、補聴器の機種選択やフィッテング(個人に合わせた細かい調整)を行います。

どんな難聴に補聴器が有効なのか?

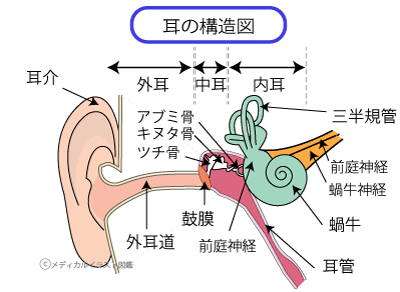

一言「難聴」と言っても、原因が耳のどの部分かによって、3つの種類に分かれています。

伝音難聴(でんおんなんちょう)

外耳・中耳の損傷や炎症が起こる外耳炎や急性中耳炎、滲出性中耳炎、鼓膜穿孔・耳硬化症などが原因の難聴です。

薬物治療や手術など、治療で聴力改善の可能性があります。

治療が困難な場合に、補聴器の適応となることがあります。

感音難聴(かんおんなんちょう)

内耳・聴神経・脳障害によって起こる突発性難聴や騒音性難聴・加齢性難聴・先天性難聴などが原因の難聴です。

急性の突発性難聴は、発症後すぐに薬物治療を行うと改善することがありますが、他の慢性的に起こる感音難聴の場合には、最適な補聴器を選び、適切な調整を行うことで、補聴器の効果が期待できます。

なお、補聴器でも効果が不十分な重度難聴の場合には、人工内耳手術で聴力が戻る可能性もあります。

混合性難聴

中耳炎が悪化して、内耳が障害を受けた場合など、伝音難聴と感音難聴が合併した難聴です。

症状に応じて、治療や補聴器の適応となります。

補聴器の種類(耳掛け式・耳あな式・ポケット型)

耳掛け式

耳にかけるタイプで、操作が簡単です。

コンパクトな上、カラフルでおしゃれなデザインや目立ちにくいデザインも多数発売されています。

汗が入りやすい難点もありますが、汗に強い機種も登場しています。

また、スピーカーが本体から分離して、耳の穴の中に収まるタイプ(RIC)もあります。

耳あな式

耳の穴に収まるタイプなので、目立ちにくく、軽量でコンパクトです。

耳の集音機能を活かす造りなので、より自然な聞こえに近くなっていますが、あまりに小さいタイプの耳あな式の場合、紛失の恐れや一部機能が使えないなど扱いにくい場合もあります。

耳の形や難聴具合に合わせて作成するオーダーメイドタイプがほとんどなので、その分高価になります。

ポケット式

本体とイヤホンをコードでつなぐタイプで、比較的安価です。

スイッチなどが大きいので操作がしやすく、マイク内蔵型では話し手に本体を向けることで聞き取りやすくなる利点がある一方で、ポケットの中に入れておくと、布がすれる音が雑音となったり、コードが邪魔になったりする難点もあります。

良い補聴器とは?

最近の補聴器は、とても高性能となっていますが、誰でも買ってすぐに思った効果が現れるものではありません。

難聴患者さんでも、聞こえ方や使用目的などは一人一人異なります。

だからこそ、補聴器は一人一人の難聴の程度に合わせた調整(フィッティング)が大切です。

また、使用中も都度、適切な調整や使用トレーニング・ケアを行っていくことで、初めて“その人に合った補聴器”として、「必要な音がよく聞こえる実感」ができるようになっていきます。

よくある質問

1)補聴器は、すぐに聞きたい言葉や音が聞こえるようになりますか?

補聴器は本来の聞こえを取り戻すものではなく、日常会話を聞き取れるように補助するものです。

また、最近の補聴器は、騒音抑制機能や場面に合わせた周波数帯域など、より精密な電子機器となっていますが、誰でもすぐに良く聞こえるとは限りません。

患者さんの要望や聞こえ具合に合わせた機種の選定や調整(フィッティング)を行ってからではないと、うまく聞こえなかったり、耳に合わなかったりして使いづらい原因となります。

2)補聴器と集音器や助聴器は何が違いますか?

新聞の広告欄などでよく見かける「集音器」「助聴器」「音声増幅器」ですが、補聴器と見た目が似ていても、実は全くの「別物」です。

補聴器は、厚生労働省から認定されている「医療機器」として、聞こえが低下した人向けに開発・製造されていて、“使う人に合わせて調節することが前提”となっています。

必要な音を聞き取りやすくする機能のほか、過度に大きな音が出て、耳を傷めるようなことがないよう出力に制限をかける機能などが付いており、効果や安全性が保証されています。さらに、対面販売も義務付けられています。

一方、「集音器」「助聴器」などは、医療機器ではありません。

製造・販売における制約がないので、使う人に合わせて細かい調整ができるような仕様になっていません。

だから、通信販売などでも売られています。

聞こえが低下した人が集音器などを使用した場合、満足な効果が得られなかったり、逆に健康被害が出てしまったりする恐れがありますので、ご注意ください。

3)値段が高い補聴器の方が、良く聞こえますか?

機能の多さや耳の形に合ったフィット感、オーダーメイドなどで、価格に差がありますが、補聴器は価格が高いものほど、良く聞こえる訳ではありません。

補聴器は、聞こえ方や使用目的に合った補聴器の機種を選択し、調整して使用することで、ご自身に合った補聴器となっていくのです。

4)補聴器は両耳で使った方が良いですか?

耳は左右2つあるからこそ、周囲の雑音から聞きたい音を選別したり、音のする方向や距離など音の奥行を感じたり、立体感が生まれます。

そのため、片耳だけ補聴器をつけるより、自然な聞こえになる利点もあるので、両耳で聞こえが低下している場合であれば、両耳付けると良いでしょう。

しかし、難聴の原因となっている病気や聴力によっては、両耳で効果が出ないこともありますので、必ず耳鼻咽喉科で事前に検査・診察を受けてご相談ください。

5)補聴器の購入は医療費控除の対象になりますか?

補聴器の場合は医師の診断を受けて補聴器が必要とされる場合、その購入費用が控除の対象になります。

6)補聴器購入の際の助成金制度はありますか?

A高齢者の補聴器の購入には助成金制度があります。詳しくはお住いの区のホームページをごください。

大田区:高齢者補聴器購入費助成

品川区:高齢者補聴器購入費助成事業

まとめ

「聞こえが悪くなったら、補聴器を使えばよい」と思っている方や家族の聞こえが悪くなってきたので、「補聴器をプレゼントしたい!」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、補聴器は医療機器です。

誰でもすぐに使えるものでは、ありません。

必ず、購入する前に耳鼻咽喉科を受診して、補聴器が有効かどうか診断してもらうことが大切です。

また、使用にあたり個人に合わせた調整(フィッティング)を施すことで、補聴器としての役割が生きてきます。

補聴器は、決して安いものではありません。

買ってからが本番となります。

「聞こえが悪くなってきた」「そろそろ補聴器が必要かな?」と感じたら、まずはお気軽に当院までご相談ください。